Задачи, не связанные с топографией, которые решаются с помощью наземной фотограмметрии, охватывают изучение как статичных, так и динамичных объектов. Для получения изображений крупных стационарных объектов, таких как здания, мосты и различные инженерные конструкции, можно использовать стандартные фототеодолиты, предназначенные для картографических работ. В этом случае расстояние от камеры до объектов может достигать десятков и даже сотен метров. Таким образом, фототеодолитная камера, настроенная на бесконечность, обеспечивает достаточно четкие изображения этих объектов.

Когда речь идет о небольших неподвижных объектах, таких как автомобили, детали машин или памятники, для их съемки применяются камеры и стереокамеры, отфокусированные на определенные расстояния или оснащенные переменной фокусировкой.

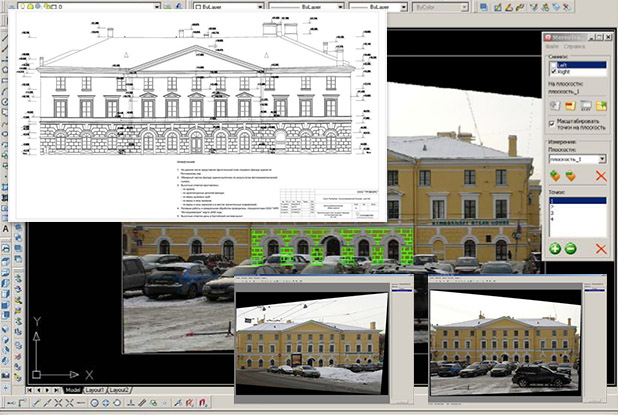

Фотограмметрический метод позволяет быстро произвести обмер архитектурных сооружений и получить их проекции на горизонтальную или вертикальную плоскость. Применение этого метода особенно эффективно для изучения труднодоступных и сложных архитектурных сооружений.

Большой вклад в архитектурную фотограмметрию сделал А. М. Валуев. В 1935 г. он решил задачу точного обмера деталей четырех башен Московского Кремля стереофотограмметрическим методом. С 1946 г. этот метод систематически применяется для изучения архитектурных и исторических памятников. Существенное значение для внедрения его в практику имеют работы, выполненные Академией архитектуры СССР совместно с Московским институтом инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

На рис. 1 представлен чертеж фасада памятника Минину и Пожарскому, составленный по фототеодолитным снимкам.

В строительстве фотограмметрия применяется для определения деформаций инженерных сооружений, контроля точности монтажа крупнопанельных зданий, исследования моделей инженерных сооружений, подсчета объема земляных работ и выбора оптимальной трассы дороги, а также для решения других задач.

Деформация инженерных сооружений происходит под действием внешней силы — нагрузки. Если нагрузка не превышает предела, установленного для данного материала, то после прекращения действия нагрузки сооружение возвращается к первоначальной форме благодаря взаимодействию частиц материала. При больших нагрузках появляются остаточные деформации. Может случиться, что нагрузка очень велика. Тогда частицы материала, перемещаясь, утратят взаимную связь и сооружение разрушится. В связи с этим очень важно уметь определять величины деформации сооружений. Это позволяет рассчитать и построить сооружения так, чтобы они имели только заданные деформации и не разрушались.

Для изучения деформации инженерных сооружений применяются фотограмметрический и стереофотограмметрический методы. Фотограмметрический метод позволяет определить деформации, возникающие в плоскости, и служит для исследования плоских объектов. Сущность метода состоит в том, что с одной и той же неподвижной точки получают несколько снимков исследуемого объекта, например, первый до нагрузки, второй во время нагрузки и третий - после нагрузки. При этом фотокамеру устанавливают так, чтобы плоскость прикладной рамки была параллельна плоскости объекта и элементы ориентирования снимков сохранялись.

Пусть с неподвижной точки S (рис. 95) получены снимки Р и Р' изучаемого объекта, например, стены здания. М — положение точки объекта до смещения, а М' — положение той же точки после смещения, m и m' — изображения точек М и М' на снимках. Как следует из рисунка, смещение ММ' или деформацию вдоль оси Z. можно найти по формуле

где Y - расстояние от точки фотографирования до объекта; f — фокусное расстояние фотокамеры; ∆z — разность координат z точек m' и m. Аналогично получим деформацию вдоль оси X

где ∆x — разность координат х точек m' и m. Величина Y измеряется при выполнении полевых работ, а разности ∆z b ∆х — на стереокомпараторе при стереоскопическом наблюдении снимков Р и Р'.

Стереофотограмметрический метод применяется для определения деформации пространственных объектов.

С одного и того же неподвижного базиса получают несколько стереопар изучаемого объекта, например, первую до нагрузки, вторую во время нагрузки и третью после снятия нагрузки. Обычно применяют нормальный случай съемки и стремятся к тому, чтобы элементы внешнего ориентирования стереопар были одинаковыми.

Пусть X, Y, Z — координаты точки объекта до нагрузки, а X', Y', Z' — координаты той же точки в момент нагрузки. Согласно формулам:

Y = b (f/р), У' = b (f/ р');

Z = b (z1/р), Z ' = b (z'1/р').

Отсюда получаем деформации:

Здесь b — базис фотографирования; х1 и z1 — координаты точки на левом снимке первой стереопары; х'1 и z'1 — координаты точки на левом снимке второй стереопары; р b р' — продольные параллаксы на первой и второй стереопарах.

Если элементы внешнего ориентирования снимков не сохраняются, то результаты измерений исправляют, используя контрольные точки или контрольные направления.

Для повышения точности определения деформации используют специальные марки, которые прикрепляют к исследуемому объекту. Удобна марка в виде двух взаимно перпендикулярных черных полос на белом фоне. При этом ширина полосы Т = Y (t/j),

где t — ширина полосы на негативе, которая должна быть в 2—3 раза больше ширины измерительной марки стереокомпаратора. Ожидаемую точность определения деформации можно подсчитать по формулам, выведенным в гл. 6.

Контроль точности монтажа крупнопанельных зданий является частным случаем определения деформации сооружения. При этом наиболее трудоемкой работой является определение уклонений углов панелей от вертикальной плоскости. Эта задача сводится к определению отстояния Y для каждого угла панели. Чтобы получить полную характеристику монтажных работ и поведения сооружения в процессе эксплуатации, определяют по снимкам точность монтажа во время и после строительства, а затем находят деформации через определенные промежутки времени.

Весьма существенной особенностью изучения моделей инженерных сооружений методами фотограмметрии является фотографирование с коротких базисов и на небольшие расстояния. Кроме того, если объект исследования подвижный, например, модель гидротехнического сооружения, то съемка с концов базиса выполняется синхронно. Для таких исследований наиболее подходят стереофотограмметрические камеры.

На рис. 4 представлены результаты испытаний модели пневматической опалубки, выполненных в Воронежском инженерно-строительном институте А. И. Метелкиным с целью разработки опалубки для строительных работ. Модель представляет собой конверт размером 90 X 90 см, изготовленный из прорезиненной ткани и укрепленный на металлической сварной раме. Масштаб модели около 1 : 10. Задачей испытаний было определение зависимости между внутренним давлением и формой опалубки. Получено несколько стереопар с изображениями модели опалубки при различных значениях внутреннего давления. Рисунок иллюстрирует результаты обработки одной стереопары. Горизонтали проведены через 10 мм [16].

Другой пример применения фотограмметрии для испытания моделей инженерных сооружений показан на рис. 5, на котором изображен план поверхности водного потока модели гидротехнического сооружения. Рельеф водной поверхности зарисован способом интерполирования высот пикетных точек. По каждой стереопаре определены высоты 100—120 точек. Горизонтали проведены через 1 мм. Глубины потока определены по разностям высот, полученным в результате наведения стереоскопической марки на поплавок и донную марку. В измеренные глубины введены поправки з а преломление света в водной среде. Скорости и траектории движения отдельных струй потока получены по снимкам поплавков. При этом съёмка выполнялась способом многократного фотографирования на одну пластинку при непрерывном освещении водной поверхности (работа М. Н. Ютанова).

Для подсчета объема земляных работ и выбора оптимальной трассы дороги фотографируют местность с концов одного или нескольких базисов и по стереопарам создают цифровые модели. Цифровая модель представляет собой совокупность координат точек объекта, например местности. Количество точек цифровой модели зависит от сложности рельефа объекта и заданной точности решения инженерной задачи. Цифровая модель вводится в ЭВМ, которая по соответствующей программе подсчитывает объем земляных работ и выбирает оптимальную трассу дороги. Однако трассирование дорог более эффективно выполняется не по наземным снимкам, а по аэрофотоснимкам.

Применению фотограмметрии в строительстве посвящены работы А. И. Бухгольца, Н. А. Блохина, М. И. Бурова, В. М. Сердюкова и др.

А.Н. ЛОБАНОВ

А.Н. ЛОБАНОВФОТОГРАММЕТРИЯ

Издание второе, переработанное и дополненное Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Аэрофотогеодезия».

Лобанов А. Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.—М. , Недра, 1984, 5П2 с.

Во втором издании (1-е изд. 1974 г.) изложена теория фотограмметрии и методы обработки снимков с целью создания топографических карт и фотодокументов и решения различных нетопографических задач. Приведены общие сведения, описаны наземная фотограмметрия, аэрофотограмметрия и космическая фотограмметрия. Рассмотрены теория и устройство основных фотограмметрических и стереофотограмметрических приборов л автоматизированных систем, а также перспективы развития фотограмметрии.

Для студентов аэрофотогеодезической специальности институтов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

#Фотограмметрия #Архитектура #Строительство #НаземнаяФотограмметрия #Деформации #Инженерия #Стереофотограмметрия #Обмер #КачествоСтроительства #МетодыПроектирования

Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.

Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.